家族が亡くなった場合などで土地の相続をした人には、土地所有者の名義変更登記が必要になります。

ここでは、土地の相続登記が必要な理由や、手続きの流れと費用、そして手続きの注意点などについてご紹介します。

この記事の目次

なぜ土地を相続したら登記が必要なのか

家族などが亡くなり土地を相続したときには、「相続登記」が必要になります。この相続登記とは、土地や建物などの不動産を相続したときに、登記簿の所有者名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。

相続登記をしないままでいると、後でその不動産を売買したいときなどに、名義人が存在していないということになってしまいます。そうなると、亡くなった被相続人の実印や権利証などがあやふやになり、手続きに非常に長い時間がかかってしまう恐れがあるのです。

また、長く放置したことで本来は相続人となっていた人も亡くなってしまった場合、新たな相続人が生まれ、複雑になりかねません。

さらに、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、所有権を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。遺産分割協議が行われた場合は、成立した日から3年以内に申請が必要です。正当な理由がなく申請しなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。

たしかに相続登記は手間のかかることですが、後から過去の相続時に遡ることのほうが大きな手間になるでしょう。そのため相続登記は、相続が発生したときに速やかに手続きを進めることをおすすめします。

相続登記は、自分で申請書類を作成し提出することができますが、一般的には司法書士に依頼することが多いでしょう。司法書士に依頼した場合の費用は、司法書士の依頼料は5万円~10万円程度が目安となりますが、その他に登録免許税や各種手数料なども必要となります。

司法書士への依頼料が必要になる分、自分で相続登記を行うよりも費用が高くなりますが、自分で行うよりもスムーズに手続きが進められるため、まずは司法書士へ相談することから始めましょう。

相続の不動産登記を自分で行う場合のメリット

相続の不動産登記を自分で行うメリットは、専門家に支払う費用の節約です。司法書士に依頼すると報酬の支払いが必要ですが、自分で行えば登録免許税などの必要経費だけで済みます。

また、手続きを自分で進めることで、相続や登記の仕組みを学ぶことができますので、今後の財産管理にも役立つでしょう。自分のペースで進められるので、ゆっくり考えながら、大切な書類を準備できます。ただし、書類の準備や役所での手続きには時間と手間がかかります。ミスを防ぐため、事前によく調べることが大切です。

相続の不動産登記を自分で行う場合のデメリット

手続きに時間が必要

相続の不動産登記は、法律で細かくルールが決められており、手続きだけでとても手間と時間がかかります。そして専門家でもない限り、登記のやり方を一から学ぶ必要があります。

また、書類の準備も大変で、戸籍謄本・遺産分割協議書・固定資産評価証明書などを集め、法務局に提出する必要があります。書類の書き方やルールを間違えると、訂正や追加書類が求められ、さらに時間がかかります。土地が多い場合や、被相続人が何度も引っ越ししていた場合などは、書類を準備する期間がさらに長引く可能性があります。仕事などで時間に余裕が無い人には、難しい手続きになるかもしれません。

手続きが難しくミスの恐れがある

相続の不動産登記は複雑で、間違いやすいです。法律の知識が必要なので、専門家でない人が行うと、どうしてもミスが起こる可能性があります。例えば、必要な書類を忘れたり、記入方法を間違えたりすることが考えられます。

ミスをすると登記が認められず、やり直しになることがあります。時間と費用を無駄にすることになりますし、最悪の場合、登記ができず、後々何かしらのトラブルに発展することもありえます。専門家に頼めば避けられるミスも、自分でやると起こりやすくなります。安全に登記をしたい場合は、専門家に相談することも考えましょう。

土地活用一筋54年。累計着工戸数120,000戸超の実績。

冊子をプレゼント

土地を相続した場合の相続登記手続きの流れ

土地の相続登記手続きの主な流れとしては、次のようになります。

1.相続の発生

2.遺言書の有無

3.遺言書ありなら内容に沿って相続

4.遺言書なしなら法定相続、または遺産分割協議

5.相続登記に必要な書類を揃えて法務局に提出

6.相続登記完了

相続が発生したときには、まず、遺言書が存在しているかどうかを確定させます。なぜなら、遺言書がある場合とない場合では、進め方が変わるためです。

遺言書ありの場合

亡くなった人の遺言書がある場合は、遺言書の通りに相続が進められます。相続を受けた人は、遺言書の内容で相続手続きを進めましょう。

遺言書なしで法定相続

遺言書がない場合、法律で定められている持分の割合で相続を進めます。

一般的には配偶者や子、直系親族などが相続人になり、複数人で土地を共有するため、この場合は相続人全員が相続登記することになります。

遺言書なしで遺産分割協議

遺言書がない場合に、全ての法定相続人の中で誰が土地を相続するかを話し合うのが「遺産分割協議」です。土地を相続人全員で共有するのではなく、特定の相続人名義にすることができます。

土地の相続はどの方法を選択するか、相続登記を進める前に、相続人同士でしっかりと確認して進めるとよいでしょう。曖昧に進めると後々トラブルにつながる可能性がありますので、意思を確実に確かめておくことが重要です。

関連ページ:土地相続の流れとは?相続分割や土地売却の方法も併せて紹介!

相続登記に必要な書類とかかる費用

相続の方法が決まったら、書類の作成をします。土地の相続登記手続きをする上で、必要になる書類とかかる費用は次の通りです。

・戸籍謄本…亡くなった人の死亡時の戸籍謄本(死亡の記載があるものが有効)、手数料は1通450円前後

・住民票の除票、または戸籍の附票…死亡時の住所が確認できるもの、手数料は1通300円前後

・遺言書…ある場合

・遺言執行者の選任審判書謄本…執行者が選任されている場合

・相続人が誰なのか証明できるもの…遺言書がない場合

・遺産分割協議書…遺言書がない場合

・相続人全員の印鑑証明書…手数料は1通300円前後

・土地の登記簿謄本…手数料は1通500円前後

・固定資産評価証明書…手数料は市町村役場によって計算方法が変わるが、土地1筆または家屋1棟につき300円前後の場合が多い

・土地の相続人の住民票…手数料は1通300円前後

そして、法務局で相続登記の申請をする際には、上記費用の他に登録免許税がかかります。

登録免許税の金額は、固定資産評価証明書に記載の評価額に、相続の場合の税率1000分の4(0.004)をかけて算出します。

司法書士に手続きを依頼する場合には、上記費用に追加して依頼料が必要になりますが、必要書類の取得なども代行してくれるため、「用意する時間がない」「取得方法はわからない」という場合は司法書士に依頼するほうがよいでしょう。

土地の相続についての注意点

土地を相続した場合、財産を所有できるというメリットがありますが、所有するということは「税金などの費用もかかる」ということです。名義変更を行えば、その翌年から固定資産税も毎年かかりますので注意しましょう。

また、相続登記を放置したままでは、土地の所有者が亡くなった被相続人となるため、他の相続人が所有者を名乗って勝手に売却してしまう恐れがあります。

その他にも、相続登記を放置している間に新たな相続が発生し、登記手続きや土地の売却がスムーズにいかないことがありますので、相続が発生した場合には登記手続きを忘れないように気を付けましょう。

土地を相続したら、速やかに登記手続きを進めることが重要

家族が高齢になると、相続は身近なものになるでしょう。相続財産となるものは現預金ばかりではなく、土地などの不動産の場合もあります。相続が発生したら、まずは遺言書の存在を確かめ、次に法定相続、遺産分割協議のどちらかを選択し、できるだけスムーズに次のステップに進みましょう。

また、相続登記は自分でも申請が可能ですが、慣れない書類を揃えることは手間がかかります。「どうしても費用を節約したい」という訳でなければ、司法書士などの専門家に相談するのが安心です。

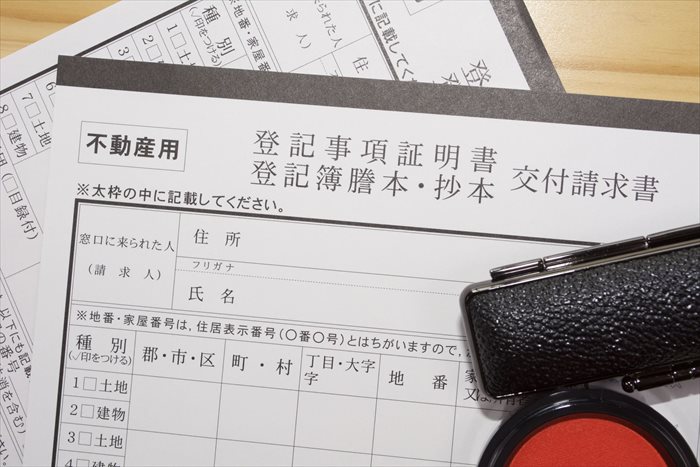

※写真はイメージです

※本記事は、2019年4月以前時点の情報をもとに執筆しています。 マーケットの変化や、法律・制度の変更により状況が異なる場合があります

※記事中では一般的な事例や試算を取り上げています。個別の案件については、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

- 土地活用の方法はどのように決めればよいでしょうか?

- 土地活用は土地の立地や状況によって適切な方法は変わってきます。また、市場や土地の規制など、専門的な内容の精査も必要になるため、信頼できる専門家にご相談することをお勧めします。

- 土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?

- 弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。

- 生和コーポレーションの土地活用・不動産経営には、どのような特徴があるのですか?

- 4大都市圏での営業に特化し、土地活用一筋50年を超えております。マンション・アパートの累計着工戸数は100,000戸を超え、都市部に強い生和だからこそ、サブリース・一括借上げの入居率98%台を実現しています。

- お問い合わせ後の流れはどのようになっているのですか?

- お問い合わせ頂いた電話番号もしくはメールアドレスに担当がご連絡致します。

お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。

他の「土地オーナー様のお悩み解決」の記事を見る

-

所有する賃貸物件について、建物の老朽化などで賃借人に立ち退きを要請したいと考えているものの、どのように進めればよいのか、立ち退き料はどれくらいかかるのか、不安に感じている不動産オーナー様も多いのではな…

所有する賃貸物件について、建物の老朽化などで賃借人に立ち退きを要請したいと考えているものの、どのように進めればよいのか、立ち退き料はどれくらいかかるのか、不安に感じている不動産オーナー様も多いのではな… -

土地所有者が自身の土地に建物を建設し、その建物を貸家として提供する場合の敷地を、貸家建付地と呼びます。貸家建付地には税額評価の際、自用地よりも評価額が低くなるという特徴があります。 本記事では、貸家建…

土地所有者が自身の土地に建物を建設し、その建物を貸家として提供する場合の敷地を、貸家建付地と呼びます。貸家建付地には税額評価の際、自用地よりも評価額が低くなるという特徴があります。 本記事では、貸家建… -

土地の有効活用方法のなかには、「事業用定期借地権」を利用した借地事業があります。事業用定期借地権とは、あらかじめ期間を定め、事業目的で土地を貸し借りする権利のことです。 この記事では、事業用定期借地権…

土地の有効活用方法のなかには、「事業用定期借地権」を利用した借地事業があります。事業用定期借地権とは、あらかじめ期間を定め、事業目的で土地を貸し借りする権利のことです。 この記事では、事業用定期借地権… -

千葉県に土地を所有していて土地活用を検討しているものの、どのような方法を選択すれば良いかお悩みの方もいるのではないでしょうか。 土地活用は、その土地がある場所や条件によって適する方法が異なります。また…

千葉県に土地を所有していて土地活用を検討しているものの、どのような方法を選択すれば良いかお悩みの方もいるのではないでしょうか。 土地活用は、その土地がある場所や条件によって適する方法が異なります。また… -

愛知県で土地活用を検討しているオーナー様のなかには、「愛知県でおすすめの土地活用法は?」「土地活用する際に気をつけるポイントは?」などの疑問を持つ方もいるかもしれません。 愛知県で土地活用をするなら、…

愛知県で土地活用を検討しているオーナー様のなかには、「愛知県でおすすめの土地活用法は?」「土地活用する際に気をつけるポイントは?」などの疑問を持つ方もいるかもしれません。 愛知県で土地活用をするなら、…

他の土地相続に関する情報を見る

-

土地相続の際の手続きは、誰にでも起こりうる身近な法手続きのひとつです。しかし、土地相続の具体的な流れやかかる税金、必要書類などの詳しい知識を持っている人は、実際には少ないのではないでしょうか。そこで今…

土地相続の際の手続きは、誰にでも起こりうる身近な法手続きのひとつです。しかし、土地相続の具体的な流れやかかる税金、必要書類などの詳しい知識を持っている人は、実際には少ないのではないでしょうか。そこで今… -

相続とは、ある人が亡くなったときに、その人が持っていた全ての財産を、その人の配偶者や子など一定の人が引き継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ一定の人を「相続人」、亡くなった人…

相続とは、ある人が亡くなったときに、その人が持っていた全ての財産を、その人の配偶者や子など一定の人が引き継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ一定の人を「相続人」、亡くなった人… -

親や祖父母から不動産を相続した際には、相続手続きはもちろん、相続登記を行うことが大切です。 ここでは、不動産の相続手続きの進め方および相続登記方法について、具体的な流れと方法、注意点をまとめました。不…

親や祖父母から不動産を相続した際には、相続手続きはもちろん、相続登記を行うことが大切です。 ここでは、不動産の相続手続きの進め方および相続登記方法について、具体的な流れと方法、注意点をまとめました。不… -

相続財産と言われるもののなかには、預貯金をはじめ不動産や有価証券などの「プラス財産」だけではなく、借入金や未納の税金などの「マイナス財産」もあります。それらを相続する際には、プラスであれば相応の税金「…

相続財産と言われるもののなかには、預貯金をはじめ不動産や有価証券などの「プラス財産」だけではなく、借入金や未納の税金などの「マイナス財産」もあります。それらを相続する際には、プラスであれば相応の税金「… -

土地を相続することが決まった後、相続の話し合いが済んだだけでは土地の名義変更がなされていないことをご存知でしょうか。 実は、こうした相続財産の名義変更については義務ではありません。そのため、相続がなさ…

土地を相続することが決まった後、相続の話し合いが済んだだけでは土地の名義変更がなされていないことをご存知でしょうか。 実は、こうした相続財産の名義変更については義務ではありません。そのため、相続がなさ… -

相続の際には、相続税が課税されます。税金は当然現金で支払う必要がありますが、なんらかの事情で相続税を払えないケースがあるようです。 そのようなケースは、どういった理由で発生するのか、いくつかの事例をも…

相続の際には、相続税が課税されます。税金は当然現金で支払う必要がありますが、なんらかの事情で相続税を払えないケースがあるようです。 そのようなケースは、どういった理由で発生するのか、いくつかの事例をも… -

「相続税の支払いのために、先祖代々所有してきた土地を売却した」といったエピソードを聞かれたことのある方はいるのではないでしょうか。 また、将来的な不動産相続時に発生する相続税に関して、不安をお持ちの方…

「相続税の支払いのために、先祖代々所有してきた土地を売却した」といったエピソードを聞かれたことのある方はいるのではないでしょうか。 また、将来的な不動産相続時に発生する相続税に関して、不安をお持ちの方… -

将来、土地を相続する予定のある方は、その際の相続税に関して何か対策されていらっしゃいますか? 相続税は場合によって、納税のために相続財産の売却まで必要になる深刻な事態を招くため、対策はしっかりとってお…

将来、土地を相続する予定のある方は、その際の相続税に関して何か対策されていらっしゃいますか? 相続税は場合によって、納税のために相続財産の売却まで必要になる深刻な事態を招くため、対策はしっかりとってお… -

土地にかかる相続税の仕組みをご存知でしょうか。相続税対策を怠ると、相続税を支払うために資産を売却せざるを得ないなどの事態が発生する可能性もあるでしょう。 今回は、土地を相続した場合にかかる税金の内容、…

土地にかかる相続税の仕組みをご存知でしょうか。相続税対策を怠ると、相続税を支払うために資産を売却せざるを得ないなどの事態が発生する可能性もあるでしょう。 今回は、土地を相続した場合にかかる税金の内容、…